こんにちは。のーさんです。

2024年からはnoteを本格的に使用しています。

推し本紹介やコラムはあちらで更新していますので、良ければフォローをお願いいたします。こちらの記事は、noteが使えなくなった場合に備えた記録用です。

noteのアカウントはこちらです。

ののの@彩ふ文芸部(彩ふ読書会)

https://note.com/iro_doku

はじめに

中学生のころ、私はどんな人間で、どんなことを考えていただろうか。

小学生や高校生のころは何となく覚えているものの、中学3年間はあまり記憶がない。印象的なことはいくつか覚えてはいるが、まだ将来のこともぼんやりとしていたし、とりわけ勉強ができるわけでも運動ができるわけでもなかったので、ぐーたらな日々を送って、気がつけば高校生になっていた気がする。ゲームはよくやっていた気がする。

3年間、長いようで短い。

なぜ急に中学生時代を思い出したのかというと、ここしばらく「トライやる・ウィーク」期間で中学生と接する機会があったからである。

「トライやる・ウィーク」とは、兵庫県が1998年度から実施している、中学2年生を対象とした地域体験活動である。阪神淡路大震災や神戸連続児童殺傷事件を契機に、地域の様々な場所で職場体験などを通して、生徒に地域について学び、「生きる力」を育むことを目的としている。と、AIが仰っておられる。

体験先としては、幼稚園や保育所、小学校、専修学校、図書館、公民館、県立教育施設、役所、消防署、警察署など官公庁、福祉施設、医療機関、生協、農協、漁協などの協同組合、ガソリンスタンド、郵便局などサービス業、神社、仏閣などの宗教施設、バス、鉄道、空港など交通機関、農家、漫画家、牧場、個人商店などの自営業、新聞社、放送局などがある。と、Wikipedia先生が仰っておられる。

我が職場にも毎年トライやる・ウィークの中学生が来る。ちなみに福祉施設なので介護福祉士や社会福祉士の資格取得のための実習生が来たりもする。これらのことをあまり詳しく書くと色々と特定されるおそれがあるが(トライやる・ウィークだけで勤務先が兵庫県だとばれちゃいますしね!)、まあ可能な範囲で書いていこう。

さて、実習生の対応は私の仕事の一つである。仕事仲間とは仕事の愚痴なんかを吐くこともあるが、トライやる・ウィークの学生さんや実習生相手に愚痴ることはない。いきなりそんな話をされてもされた側はどう答えて良いか分からないだろう。

職場を褒めることはある。

以前行った「楽しい仕事」の影響もあり、私は職場肯定派の立場を取るようになっている。色々と不満はあるものの、割と良い職場なんじゃないかとは思っているし、私くらい勤務年数が長くなった人間が愚痴ばっかり吐いているのは未来がないなとも思い、なるべく他者には良い点を伝えるようにしている。それは別に良いのだが、良いのだが不満はあるのでちょこっともどかしい気持ちもあったりする。

トライやる・ウィークや実習生側からは分からないだろうが、受け入れる側は何人も見てきているので、大体みんな同じようなパターンなことが分かる。初日はガチガチに緊張していて、ようやく緊張がほぐれたころに実習終了というのがお決まりのパターンだ。

障害福祉は福祉の中でもマイナーな業界なので、「障害福祉施設に行きたいです!」という学生さんはいない。今まで見たことがない。違うところを希望したのに外れて来るパターンがほぼ100%である。モチベーションは限りなくゼロに近い。

で、今回もそんなパターンで来た学生さんだったのだが、実際体験してみると「楽しかった」のだという。5日間があっという間だった、とお世辞ではなく本気で言っていて、最終日にはもう終わりか〜と惜しんでいた。

確かにこの子に対しては手応えを感じた。

私の職場は忙しい人は忙しいのだが、暇な人は暇という、業務量が偏った職場である。で、忙しい人が実習生受け入れなんかもやっているので、指示を出す暇もなかったりする。そのため、実習生は何もすることなくポツンと立ってもらってしまうことが多い。なるべく話しかけたりはするのだが、ずっと何か指示するほど任せられるような仕事もない。どうしたってポツンと立ってしまう時間ができる。

そこで私は、単純な作業よりも「考える」ことをその子に頼んでみることにした。うちの職場では利用者さんとレクリエーションをする時間があり、大まかな内容はこちらで決めているのだが、細かいルールや難易度を任せてみることにした。その子は目をキラキラさせてルールを考えてくれた。昼休憩は1時間あるのに、パパパッと昼食を終えて早めに戻ってくるほどである。まだ時間があるからゆっくりしとき、と休憩所へ戻るよう促しても「いや、もうちょっと(ゲームを)作り込みたいので」と言うほどであった。

その子のルール通りにレクリエーションを行った。しかし、ルールが厳しすぎてクリアできる利用者さんはいなかった。

次の日、そのレクリエーションの改良を行ってもらった。前日の反省を活かしたものを考えてくれたが、今度は別の部分で厳しいところがあり、またもやクリアできる利用者さんはいなかった。

そのまた次の日も改良してもらい、今度はその子も、利用者さんたちも楽しめるレクリエーションになっていた。

私の立場からすると、答えは分かっていた部分でもある。こうこうこういう風なルールにしたら満足のできるレクリエーションになるということは、私自身も失敗を繰り返してきたので分かっている。私が全てのルールを考えて作っていれば、きっと初日から満足のいくレクリエーションを利用者さんたちは楽しめただろうし、トライやる・ウィークの学生さんも楽しめただろう。けれど、「あー、たのしかった」だけで終わっていただろう。

今回この子に頼んでみたことで、失敗はしているが、その失敗を活かして改良し、最終的には利用者さんも学生さんも一緒にそのレクリエーションを楽しむことができた。その子はレクリエーションを通して利用者さんの名前を覚えたし、積極的に関わる姿も見られた。その子自身の素直さももちろんあるが、「楽しかった」と言ってくれたのは、このレクリエーションを通して得た経験も大きかったのではないかと思う。

私は今まで誰にもちゃんと言ったことがないことを、この子には最後に伝えようかと思った。

「また来てね」という言葉である。

決まり文句的に言うことはあるが、具体的に夏休みに遊びにおいでよだとか高校生になって大学生になって卒業したらうちにおいでよだとかまでは言わない。

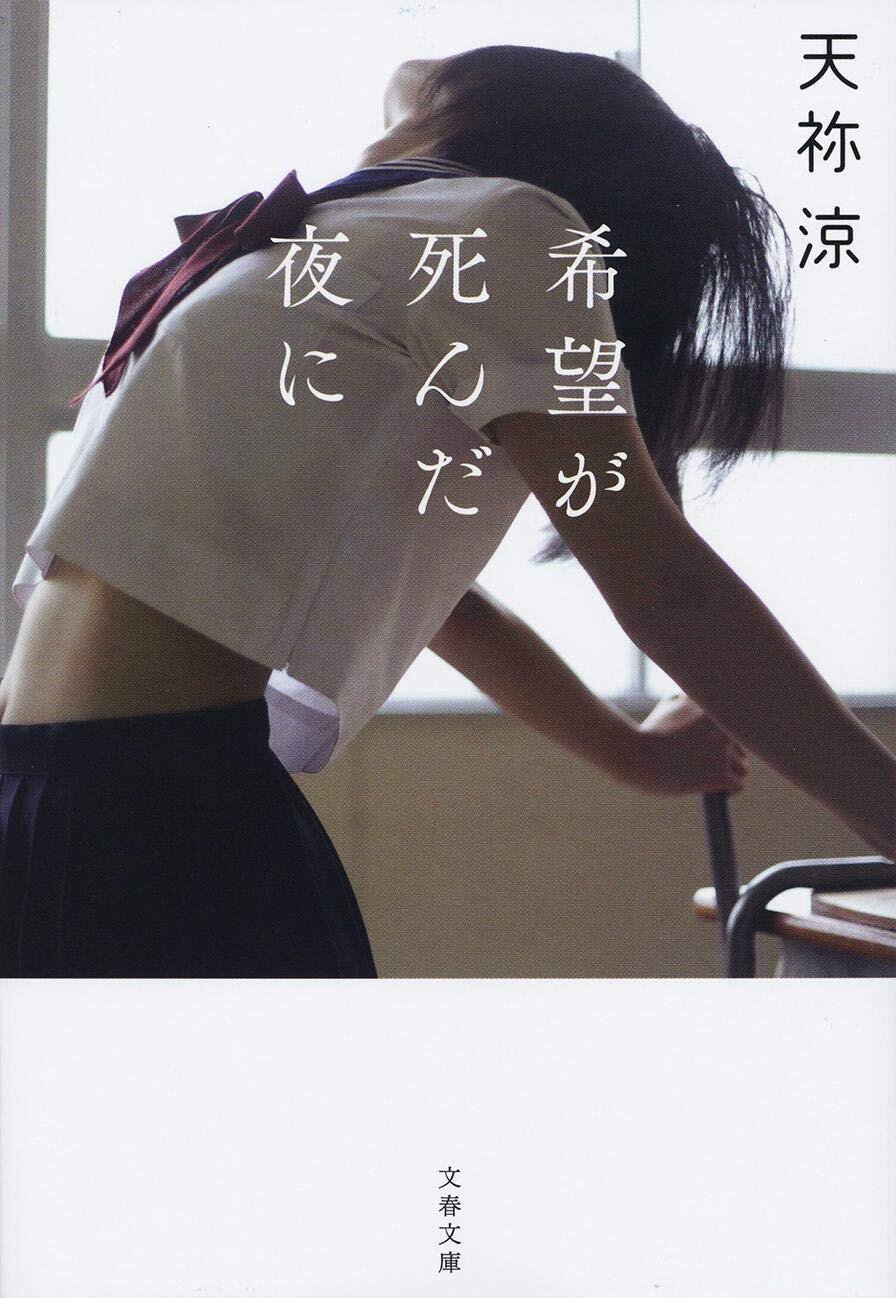

折しも私は『希望が死んだ夜に』を読んでいた。なんとも個人的タイムリーな本である。

本の紹介『希望が死んだ夜に』

この本は、「女子中学生による女子中学生殺し」というセンセーショナルな事件から始まる、社会派青春ミステリー作品である。

あらすじを引用する。

神奈川県川崎市で、14歳の女子中学生・冬野ネガが、同級生の春日井のぞみを殺害した容疑で逮捕された。少女は犯行を認めたが、その動機は一切語らない。何故、のぞみは殺されたのか? 二人の刑事が捜査を開始すると、意外な事実が浮かび上がって――。現代社会が抱える闇を描いた、社会派青春ミステリー。

ネタバレしないように書くつもりだが、ネタバレしてしまったら申し訳ない。気になる方はこの時点でバックバック!

~ここからネタバレありの可能性あり~

春日井のぞみという女子中学生が、深夜の空き家で死体となって発見される。殺害容疑で逮捕されたのは同級生の冬野ネガという女子中学生。彼女は犯行を認めたものの、「あんたたちにはわかんない」と動機は黙秘する。いわゆる半落ち状態であり、捜査一課の真壁は生活安全課少年係の仲田蛍とともに捜査を行う。真壁視点で物語は進んでいくが、途中からは別視点も加わり、事件の謎が次第に明らかになっていく。

ミステリー要素はしっかり作り込まれていて、それだけで十分に読み応えがあるのだが、この作品で描かれるテーマが何より突き刺さった。テーマは「子どもの貧困問題」である。

中学生は、いうても子どもである。一人で生きる術はまだ持てていない。

私はこの作品を読んで、「誰が悪かったのか」を考えながら読んでいた。ネガが悪いのか、ネガの母親なのか、担任の三浦先生なのか、真壁なのか、あるいは社会なのか。

誰もが悪い気がするし、悪くない気もする、「よくあること」と片付けてしまいそうな気がする。

分かりやすいのは担任の三浦先生だろうか。彼はネガの家庭が貧しいことを知っていたが、アフリカの子どもを引き合いに出して、「世界中の人々から見れば、君はとても幸せなんだよ」と諭す。その言葉によって、ネガは貧しくとも自分は幸せ者なんだと思い込むようになる。彼女を追い込むように、三浦は「君はまだまだがんばれるはずだ」と伝える。ネガにとって、これは呪いの言葉だろう。

真壁は事件を追う捜査一課の刑事だが、彼は彼でこの事件を何とか完落ちさせなければならない事情があった。彼も母子家庭で育ち、がむしゃらに勉強をして警察官になり、所轄時代を経て本部に異動となったばかりだったからだ。上司の城戸からは「手柄を立ててこい」と言われていた。そういった経歴から、真壁は自分の経験と照らし合わせてネガを最初から否定的な目線で見ている。ネガを見ているようで、見ているのは自分自身でもある。ただ、私自身も冒頭で「中学生のころ、私はどんな人間で、どんなことを考えていただろうか」と書いたように、他者を見ながら自分の過去を振り返ることはよくある。よくあるが故に、真壁の捜査を追えば追うほどモヤモヤが募っていった。

ネガの母親は、一言でいえば毒親である。ありえん、と思うのだが、一方でこういう親もいるよなあなんて思ってしまう。

三浦も真壁も母親も、誰もがネガを視界には捉えているのに、捉えていない。自分が誰に当てはまるのか、もしも自分の子どもがこうなったら……という風に置き換えて読んでみると、読めば読むほど「あんたたちにはわかんない」という彼女の言葉が鋭く突き刺さってくる。見たくない部分を刺激される感じともいうのだろうか。誰もが悪くて、誰もが悪いわけじゃない。歯車が合わない感じである。何ともモヤモヤとしたところがあったのだが、読めて良かった作品だと感じた。あと今思い出したが、記者に対する見解もぐさりと刺さる場面だった。

一応ネタバレしないで書いてみた。

先ほども述べたが、ミステリー要素はしっかり作り込まれているので、それだけで十分に読み応えがある。子どもの貧困問題に関しても考えさせられるものとなっているので、興味を持ってくれたらぜひご一読いただきたい。

最後に何と言うか

さて、私の話に戻る。

今日、妻に「トライやる・ウィークどこ行った?」と聞いてみた。すると、もう随分と昔のことなのにどんなところに行ってどんな仕事をしたのかしっかりと覚えていた。かくいう私も、トライやる・ウィークという名称ではないが、職場体験的なことは学生時代に経験していて、何をやったかはしっかりと覚えている。中学生にとっては非日常的な体験なので記憶に残りやすいのだろう。

この子がこれから十年、二十年と年を重ねていく中で、いつか誰かとトライやる・ウィークの話題をすることはあるだろう。そのたびにこの五日間のことを思い出すことになる。私が最後に放つ言葉は、その子がトライやる・ウィークを思い出すたびに紐づいて記憶から引き出されるのかもしれない。その子にとってそれは呪いの言葉になるかもしれない。本来は歩むはずだった人生を、捻じ曲げる可能性だってある。そう考えると躊躇した。

しかし、もしかすると逆に救いになるかもしれない、とも思った。

私が『希望が死んだ夜に』を読んだのは、実はとある方から教えてもらったからである。その方もまた別の方から教えてもらい、その本や著者の存在を知った。この作品は巡り巡って私が読むことになった作品である。

長い人生の中で、福祉が必要な時期というものはどこかで来る。そんなとき、福祉の世界のことを少しでも知っているのか全く知らないかは、選択の場面で非常に大きく左右するだろう。

私にも、一時期生活に苦しんだ時期があった。真壁ではないが、がむしゃらに働き、流されに流された末、福祉の世界に迷い込んだわけだが、苦しんだ時期に突入する前に福祉の世界のことを少しでも知っていれば、人生はまた違っていたのかなとも思う。

単なる実習受け入れの身でここまで考える必要はないかもしれない。ましてや、その子の人生を背負うことなどできはしない。やはり無責任な発言かもしれない。その言葉が三浦のようにその子を苦しめる言葉となるかもしれない。採用・人事の権限も持ってはいない。

けれど、この本との出会いがそうであったように、その子にも巡り巡って福祉が必要な時期が来るかもしれない。単なる実習受け入れの身ではあるが、可能性がある限りできることはしておこうと思った。

トライやる・ウィークの子の最終日、私はやっぱりこう言葉をかけることにした。

「お疲れ様でした。夏休みとか冬休みとか、時間があったら遊びにおいで。また一緒にゲームを考えよう。高校生になって、大学生になって、卒業してからやることなかったらうちにおいで」

その子は「まじっすか、良いんですか」と嬉しそうに返事をしてくれた。

未来がどうなるかは分からない。

けれど、もしもその子が数年後うちにやってくるようなことがあれば、全力でサポートしようと思う。

おわり。